미래를 짓다, 제로에너지건축물(ZEB)의 혁신과 지속 가능한 가치

%EC%9D%98-%ED%98%81%EC%8B%A0%EA%B3%BC-%EC%A7%80%EC%86%8D-%EA%B0%80%EB%8A%A5%ED%95%9C-%EA%B0%80%EC%B9%98-1.jpg)

%EC%9D%98-%ED%98%81%EC%8B%A0%EA%B3%BC-%EC%A7%80%EC%86%8D-%EA%B0%80%EB%8A%A5%ED%95%9C-%EA%B0%80%EC%B9%98-1.jpg)

저탄소 녹색도시성장을 위한 패시브 하우스 활성화 방안 연구

A Study on the Activation Plan of Passive House for Low-Carbon Green City Growth

박승훈, 김명희

출처 : 지역사회논문집 제38집 제2호 통권 제80호 (2013년 12월) pp.13-20 권호별 논문보기 발행정보 한국지역사회발전학회 |2013년 서지링크| 국회도서관

-------------------------------------------------------------------------------------

목차

저탄소 녹색도시성장을 위한 패시브 하우스 활성화 방안 연구 / 박승훈* 김명희 **

* 계명대학교 도시계획학과 조교수

** 서일대학교 건축과 교수, 공학박사

요약 1

Abstract 1

1. 서론 1

1.1. 연구의 배경 및 목적 1

1.2. 연구의 내용 및 방법 2

2. 저탄소 녹색도시의 개념과 정책현황 2

2.1. 저탄소 녹색도시의 개념 2

2.2. 저탄소 녹색도시 관련 정책 현황 2

2.3. 친환경 건축 관련 정책 현황 3

3. 패시브 하우스의 개념과 적용 현황 4

3.1. 친환경 건축물(패시브 하우스) 개념 4

3.2. 패시브 하우스의 성능기준 4

3.3. 국내의 친환경 건축물에 인센티브 제도 5

3.4. 국외의 친환경 건축물에 인센티브 제도 6

4. 저탄소 녹색도시조성을 위한 패시브 하우스 활성화를 위한 정책방향 7

5. 결론 8

참고문헌 8

-------------------------------------------------------------------------------------

요약

국제적으로 에너지 및 환경문제에 직면한 많은 나라들이 친환경적이고 지속성장 가능한 도시개발에 관심을 갖고, 이를 위해 탄소배출을 줄이고 에너지를 아끼기 위한 노력을 해오고 있다. 세계의 많은 나라들은 화석연료의 소비를 줄이고, 건물과 같은 도시의 물리적 환경의 에너지 효율성을 높이는데 관심을 두고 있다. 국내에서도 저탄소 녹색도시 조성을 위해 친환경 건축물 인증 및 에너지 인증과 같은 친환경 정책을 수립하여 왔다. 본연구는 저탄소 녹색도시 및 패시브 하우스와 같은 친환경 건축물의 개념을 살펴보고, 이와 관련된 국내,외 해외정책들을 살펴보았다. 첫째, 도시계획에 기반을 둔 저탄소 녹색도시 정책은 건축분야의 학문적 융합이 필요함을 나타내고 있다. 더불어 패시브 하우스와 같은 친환경 건축물의 활성화를 위해 다양한 인센티브 제도가 필요하다고 판단된다.

Abstract

Under the situation of international energy and environmental problems, cities in the world have been interested in eco-freindly and sustainable urban developemt and have strived to reduce carbon emission and save energy. They have focused on reducing fossil fuel consumption and improving the energy efficieny of the built environment, especially buildings.

In Korea, the Central Government set up eco-environmental policy such as Green Building Certification and Energy Certification in order to build low-carbon green city and the green building(i.e., passive house) and review their policies. First, this research shows that urban planning-based environmental policy such as low-carbon green city does not range over the Green Building Certification. This study suggests the need of integrating urban planing and architecture in establishing eco-environmental policies and strategies. Second, various incentive methods should be developed and required to actively promote passive house.

키워드 : 저탄소 녹색도시, 패시브 하우스, 친환경 건축물

Keywords : Low-carbon green city, Passive house, Green building

-------------------------------------------------------------------------------------

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

지구의 환경오염과 에너지 부족에 대한 문제점은 전세계적으로 환경친화적이고 지속가능한 도시개발에 대한 관심과 연구에 영향을 미쳤다.

이러한 맥락에서 건축 및 도시계획분야에서 친환경 건축물 인증과 에너지 인증을 시행하였고, 지속적인 연구와 이를 뒷받침하는 제도를 개정하고 있다.

국가 에너지 소비량 중 건축물 부문이 전체의 24%를 차지하고 있으며, 특히 서울시의 경우 건축물 에너지 소비량이 60%을 차지하는 등 삶의 질 향상에 따른 주택의 에너지 소비량이 60%을 차지하는 등 삶의 질 향상에 따른 주택의 에너지 소비량이 증가추세에 있다1)

특히 국내 주택 에너지 사용량이 선진국의 2배가 넘는 수준으로, 국가적 차원에서 주택부문의 에너지와 탄소저감 대책마련이 시급한 현실이다.

선진국의 경우 주택 및 공공건축물 중심으로 세제감면, 재정지원 및 보조사업으로 그린빌딩 등 패시브 하우스가 적극 추진 중이며, 이를 활성화하기 위한 여러 가지 방안들이 연구 중이다. 따라서 국내에도 저탄소 녹색도시성장을 위한 에너지절약형 건축물 건설을 위해 대표적 그린빌딩인 패시브 하우스의 적극적 활성화를 위한 정책 및 제도마련이 필요하다. 이에 본 연구에서는 이러한 배경에 기초하여 저탄소 녹색도시 및 패시브 하우스의 정의를 알아보고, 친환경 건축물에 대한 선진국의 정책을 살펴본 후 국내의 현황과 비교하여 국내에 적합한 패시브 하우스 활성화 방안을 제안하는데 목적이 있다.

1)에너지 통계연보(2007년), 에너지경제연구원 발간 (http://www.kier.re.kr/energy/statistics.jsp)

1.2 연구의 내용 및 방법

본 연구는 저탄소 녹색도시조성을 위해 국내에서는 아직까지 미흡한 친환경 건축물의 활성화를 위한 정책방향을 제시하는데 중점을 두고 있다. 따라서 이러한 정책방향에 부합하는 구체적 전략방안을 제안하기 위해, 먼저 저탄소 녹색도시 및 대표적 친환경 건축물인 패시브 하우스의 개념을 고찰하고, 이와 관련한 국내의 정책현황을 살펴본다. 또한 현재 친환경 건축프로그램을 적극적으로 도입하고 있는 미국, 캐나다, 독일 및 일본 등 해외 선진국의 인센티브 제도를 살펴본 후 국내에서의 패시브 하우스 활성화를 위한 방안을 제안하고자 한다.

2. 저탄소 녹색도시의 개념과 정책현황

2.1 저탄소 녹색도시의 개념

전통적 도시계획이론에서 보면 저탄소 녹색도시는 하워드의 전원도시(Garden City)에서 시작하였다고 할 수 있다. 1972년의 세계기후회의를 시작으로 온실가스로 인한 기후변화에 적극적으로 대응하기 위한 국제적 움직임이 조성되었다. 1987년 브룬트란트 위원회 「Our Common Future」보고서에서 지속가능한 개발은 미래세대의 요구를 충족시키는 능력을 손상하는 일 없이 현세대의 요구도 만족시키는 것이라고 지속가능한 개발에 대한 개념을 정의하였다.

1992년 지구환경보전문제를 협의하기 위해 브라질 리우데자네이루에서 개최된 리우환경회의에서 지속가능한 개발(Environmentally Sound and Sustainable Development;ESSD)을 현 세대의 자원이용과 환경이 과도하게 개발되지 않도록 하여 후세대에 필요한 복지를 위협하지 않는 개발로 정의하였다.

그 후 쿄토의정서(2005),발리로드맵(2007),온실가스 감축에 합의한 G8정상회의(2008)등 국제적으로 친환경에 대한 관심이 있어왔다. 2000년대를 기점으로 온실가스로 인한 기후변화에 대응하기 위한 여러 정책연구가 진행되었다. 2000년 초기부터 중기까지는 '생태단지 및 생태도시'에 관한 연구가 많았으며, 2000년 중반 이후에는 북미의 '스마트 성장(Smart growth)'의 도시계획개념을 기반으로 하여 압축도시(compact city)와 에너지 절감 등 도시계획적 측면에서 지속성장가능한 도시형태에 관한 연구가 이루어졌다(박종철과 김정연,2010).

그 후 2009년 7월에 국토해양부가 수립한 '저탄소녹색도시조성을 위한 도시계획수립지침'에서 저탄소 녹색도시에 대한 정의를 내렸다. '저탄소 녹색도시조성을 위한 도시계획수립지침(국토해양부,2009)'에서 정의한 저탄소란 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 녹색기술을 적용 및 탄소흡수원을 증가시킴으로써 온실가스를 줄이는 것을 말한다.

또한 녹색도시는 압축형 도시공간구조, 대중교통 위주의 교통체계, 복합적 토지이용, 신재생에너지 활용 및 물과 자원순환구조 등을 통해 환경오염과 온실가스 배출을 줄이는 녹색성장의 기능을 갖춘 도시를 말한다. 즉, 녹색도시란 도시계획분야에서 저탄소 녹색성장이라는 새로운 패러다임이 구현되는 도시로서, 핵심 개념은 온실가스 감축이 주요 핵심이다. 즉 도시가 성장, 발전함에 있어 환경(Green)이라는 개념이 함께함으로써 환경과 성장이 함께 시너지효과를 발휘하는 새로운 도시개념이다.

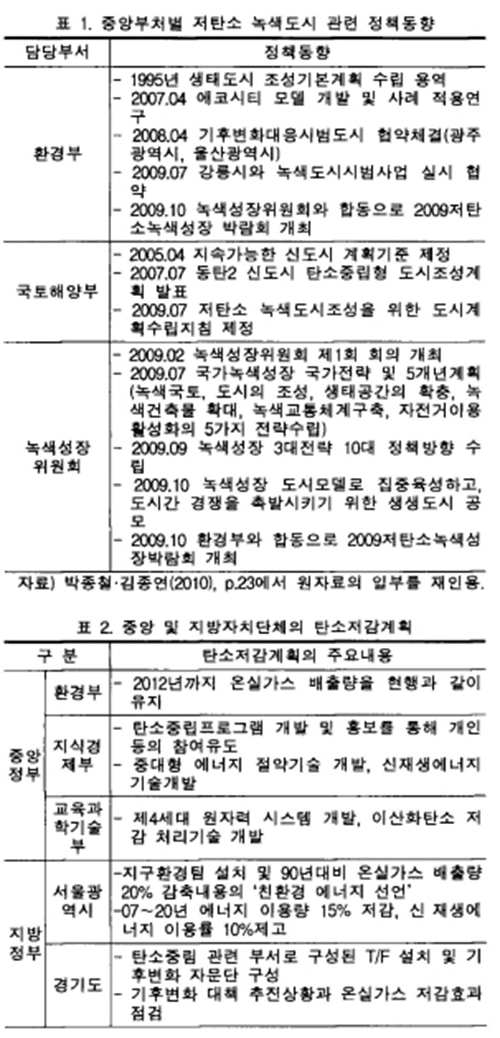

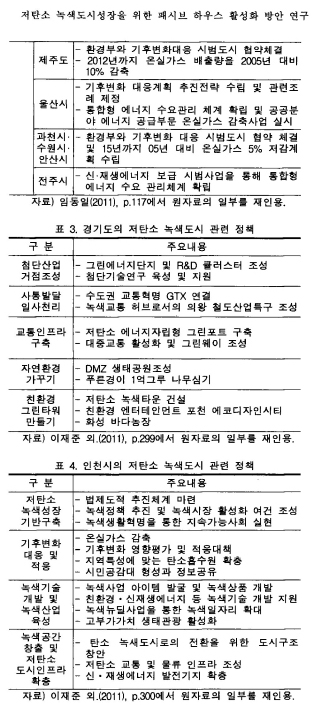

2.2 저탄소 녹색도시 관련정책 현황

환경문제에 대응하는 세계적 흐름과 함께 국내의 경우 국토의 난개발에 의한 환경문제 등 도시환경문제를 해결하기 위한 노력이 2000년 이후에 생태도시라는 개념으로 생태도시 계획지침, 생태도시 조성 기본계획 및 시범사업 기본계획 수립 등 다양한 연구가 이루어졌다. 이러한 흐름은 2008년 이명박 前대통령이 8.15 경축사에서 제시한 '저탄소 녹색성장'의 아제다 및 대통령직속의 녹색성장위원회를 기반으로 하여, 2009년 국토교통부는 '저탄소 녹색도시조성을 위한 도시계획수립지침'의 주요내용은 광역도시계획, 도시기본계획 및 관리계획에 적용할 수 있는 적용기준, 특히 온실가스 배출현황을 조사하여, 온실가스 감축전략, 기간 및 감축량, 감축비율 등 장래예측을 제시토록 하고 있다.

그러나 이러한 정책들을 심도있게 살펴보면 중앙행정부처별 정책 및 지방지자체의 탄소저감계획이 녹색교통,녹색생활 및 지속가능한 생태도시 등 한정된 문야에 치중되어 있거나, 또는 계획내용 및 분야가 다양하건, 내용에 추상적인 개념이 많아서, 구체적이고 실효적인 방안을 적용하는데 어려움이 있다(임동일, 2011). 따라서 저탄소 녹색도시조성을 위한 건축물의 활용, 즉 친환경 건축물을 통한 저탄소 녹색도시조성에 관한 내용은 미비하다(표1,표2).

예를 들어, 경기도의 경우 저탄소 녹색도시조성을 위한 정책이 대중교통 및 그린교통을 통한 온실가스 감축, 생태공원 조성 및 녹지율 증대 방안, 에코타운개념의 뉴타운 개발 및 단지개발 등 주로 macro-level의 정책이 주를 이루고 있다(표3). 인천시의 경우 저탄소 녹색도시조성을 위한 정책이 녹색생활혁명, 녹색시장 활성화, 녹색기술 개발 및 산업 육성, 녹색도시구조 창안 등 정책전략이 임의적 적용이 가능하며, 이러한 정책목표를 실현화 시킬 수 있는 계획내용이 구체적이지 못한 한계점을 지니고 있다.

따라서 저탄소 녹색도시조성을 위한 정책들이 개념적이고 추상적인 정책수준에 그치지 않고, 정책방안이 구체적이고 실효적이 되기 위해서는 도시의 물리적 환경 개선을 통한 저탄소 녹색도시조성이 필요하다. 특히 공공분야 위주의 노력보다는 민간분야에서도 함께 동참할 수 있는 저탄소 녹색도시조성을 위해서는 토지 및 도로와 같은 공공부분 뿐만 아니라 민간부분인 건축물에 대한 친환경 정책 및 전략을 통한, 친환경 건축물이 적극적으로 건설될 수 있는 구체적이고 현실성 있는 정책이 필요하다.

2.3 친환경 건축 관련 정책 현황

기존의 저탄소 녹색도시조성을 위한 정책의 이러한 한계는 2013년 새로운 정부가 들어선 후 '녹색건축물 조성지원법'을 제정함으로서 좀 더 구체화 되었다. '녹색건축물 조성 지원법'은 '저탄소 녹색성장 기본법'에서 미흡하였던 친환경 건축물 또는 녹색건축물 조성에 필요한 사항을 정하고, 건축물 온실가스 배출량 감축 및 녹색건축물 확대를 통한 저탄소 녹색성장을 실현하기 위한 법률로서 국토교통부장관은 녹색건축물 조성을 촉진하기 위하여 녹색건축물 기본계획 및 조성계획을 5년마다 수립하여야 한다.

이러한 '녹색건축물 조성 지원법'은 건축물에 대한 효율적 에너지 관리를 위해 지역별 건축물의 에너지 총량 관리 및 개별 건축물의 에너지소비총량 제한뿐만 아니라 녹색건축물 건축의 활성화를 위해 녹색건축물 등급의 시행 및 인증제도를 시행하도록 명시하고 있다.

그러나 녹색건축물 기본계획 수립의 필요성에 대한 법적 근거를 위해 '녹색건축물 조성 지원법'이 제정된 단계일 뿐 아직 기본계획 및 조성계획이 수립되어 있지 않아 실제적으로 녹색건축물 건축의 활성화는 어려운 현실이다. 또한 '녹색건축물 조성 지원법'의 가장 큰 의미 중에 하나이 녹색건축 인증의 경우 환경부와 국토해양부가 공동으로 녹색건축 인증기준을 마련하였으나, 그 내용이 녹색건축 인증 의무취득 등 규제적 성격이 강해 녹색건축물 건축 활성화를 위한 권장 또는 지원의 성격이 약하다.

그러나 녹색건축물 기본계획 수립의 필요성에 대한 법적 근거를 위해 '녹색건축물 조성 지원법'이 제정된 단계일 뿐 아직 기본계획 및 조성계획이 수립되어 있지 않아 실제적으로 녹색건축물 건축의 활성화는 어려운 현실이다. 또한 '녹색건축물 조성 지원법'의 가장 큰 의미 중에 하나이 녹색건축 인증의 경우 환경부와 국토해양부가 공동으로 녹색건축 인증기준을 마련하였으나, 그 내용이 녹색건축 인증 의무취득 등 규제적 성격이 강해 녹색건축물 건축 활성화를 위한 권장 또는 지원의 성격이 약하다.

특히 녹색건축 인증 의무대상이 공공건축물 또는 500세대 이상의 공동주택을 공급하는 경우로 규제하고 있다. 결국 민간부분에서 공동주택이 아닌 일반 주택을 건축할 때 녹색건축으로 건축할 필요성 및 타당성을 갖지 못한다. 따라서 규제를 받는 공동주택보다는 권장 또는 지원을 받아 녹색건축으로 건축될 수 있는 단독주택 또는 소형건축물에 적용할 수 있는 패시브 하우스와 같은 친환경 건축물에 대한 제도 및 정책의 관심이 필요하다.

3. 패시브 하우스의 개념과 적용 현황

3.1 친환경 건축물(패시브 하우스) 개념

그린빌딩 또는 녹색빌딩이라 불리는 친환경 건축물이란 '에너지절약과 환경보전을 목표로 에너지부하저감과 고효율설비(Energy),자원재활용과 환경공해저감 기술 등을 적용하여 자연친화적으로 설계, 건설하고 유지,관리한 후 건물의 수명이 끝나 해체될 때까지도 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물'로 정의하고 있다(오세경 외,2011).

국내의 경우 '녹색건축물 조성 지원법'이 제정되기 이전부터 에너지 효율성 증대 및 온실가스 배출 최소화를 위해 단돋주택 또는 소형주택에서 친환경 건축물로 패시브 하우스(Passive House)가 관심을 받고 있다. 2002년 1월부터 친환경 건축물 인증제도를 시행한 국내의 경우 2009년 11월에 대통령 직속 녹색성장위원회에서 국내의 건축물 에너지 절감에 대한 장기로드맵을 발표한 후 2017년까지 패시브 하우스 의무화, 2025년까지 Zero에너지 하우스 의무화를 목표로 하는 녹색건축물 활성화를 통한 녹색 선진국가 구현 목표를 제시하였다.

이러한 패시브 하우스는 유럽국가 중 특히 독일에서 이미 지난 10여년간 건축계의 대표적인 에너지 절감형 건축물로 보편화되어 있는 현황이다. 따라서 국내에서도 저탄소 녹색성장을 위해서는 민간부분에서 적극적으로 활성화할 수 있는 친환경 건축 패시브 하우스를 적극적으로 도입하는 것이 필요하다.

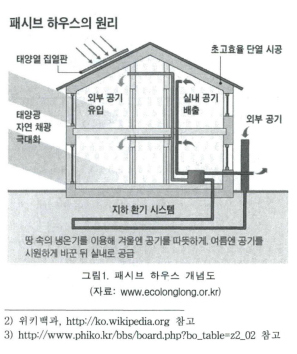

패시브 하우스는 건축적 기술이나 특정 건축물을 지칭하기보다는, 에너지 관리차원에서 절약적이고 경제적이며, 또한 환경친화적인 건축물을 의미하는, 즉 건축물의 성능에 대한 규정으로 이해될 수 있다. 패시브 하우스는 전 지구적인 기후변화와 에너지 문제를 해결하기 위한 친환경 건축 개념으로서, 전통적인 냉난방 설비시스템의 도움 없이 단지 쾌적한 실내 공기의 질을 유지하는데 필요한 공기를 미리 데우거나 식힘으로써 실내의 열적 쾌적함을 만족시키는 건물이라 할 수 있다2). 최초의 패시브하우스의 아이디어는 1988년 Adamson 교수와 독일의 패시브 하우스 연구소 Wolfgan Feist 박사에 의해 계획되어 독일 Hessen 주 경제부의 지우너하에 1991년에 독일 Darnstadt에 처음으로 소개되었다3).그 후 패시브 하우스의 경제성과 친환경적인 효과가 시장에 인정되면서 독일을 선두로 하여 최근에는 오스트리아, 스위스 등 중부유럽 국가를 중심으로 다수의 설계 프로젝트가 수행되고 있다. 특히 단순히 단독주택이나 연립주택, 공동주택 등 주거용 건물에 국한되지 않고, 상업용 건물은 물론 공장 건물에 이르기까지 다양한 용도의 건물을 대상으로 그 범위가 확대되고 있다.

2) 위키백과, http://ko.wikipedia.org 참고

3) http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z2_02 참고

3.2 패시브 하우스의 성능기준

패시브 하우스의 건축적 기본 개념은 일반적으로 단열이 잘되어 있어 일반적인 난방시스템이 필요하지 않을 정도로 연간 난방 요구량이 낮은 건물을 말한다. 특히 건물의 외벽체를 통한 열손실을 최소화하여 난방 에너지 요구량을 낮게 하는 단열의 중요성을 강조하고 있다. 이를 통해 바닥 면적당 연간 난방 에너지 요구량을 15kWh/㎡이하로 유지할 수 있는 건축물을 패시브 하우스라 말한다(윤근영, 2012). 그림 1은 패시브 하우스에서 공기유입 배출에 따른 에너지의 흐름과 저장을 보여주는 개념도이다.

외피의 단열성능을 제외한 패시브 하우스의 성능조건은 패시브 하우스의 필수조건은 아니지만 패시브 하우스의 성능기준은 다음과 같다4)

외피의 단열성능을 제외한 패시브 하우스의 성능조건은 패시브 하우스의 필수조건은 아니지만 패시브 하우스의 성능기준은 다음과 같다4)

- 연간 15kWh/㎡ 이하의 난방에너지 사용

- 연간 120kWh/㎡ 이하의 일차에너지 사용

- 외벽체의 열관류율이 0.15W/㎡K 이하

- 외피에서 열교가 발생하지 않도록 건축

- 기밀성 측정결과, 내외부 기압차 50pa

에서 0.6회/h 이하의 누기량

- 유리의열관류율 0.8W/㎡이하, 태양에너지

투과율(g-value) 50%이상

- 창호의 총열관류율 0.8W/㎡K 이하

- 환기시스템의 열회수율 75%이상

- 열교환기의 에너지효율 0.45Wh/㎡ 이하

위의 패시브 하우스의 성능기준은 독일 패시브 하우스의 일반적인 기준으로 유럽의 국가별로 그 나라의 기후 조건에 맞는 친환경 건축기준을 수립하고 있다.

국내의 경우 친환경 건축물 또는 그린빌딩에 대한 인증제도는 있으나 패시브 하우스에 대한 국내기준은 아직 구체적으로 정립되어 있지 못한 실정이다. 다만 패시브 하우스의 시공을 위해서는 위의 성능기준 하나하나 단순 조합하여 설계.시공하는 것만으로는 충분하지 않으며, 위의 여러 성능기준의 하나의 시스템으로 통합되도록 건설되는 것이 중요하다.

4) www.phaus.co.kr 참고

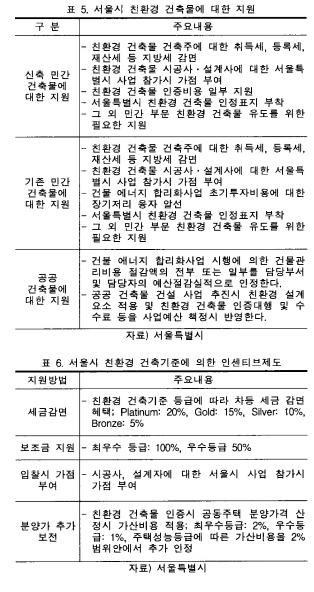

3.3 국내의 친환경 건축물에 인센티브 제도

위에서 살펴본 바와 같이 저탄소 녹색도시조성을 위해서는 에너지 효율이 높은 패시브 하우스 또는 친환경 건축의 적극적인 도입이 필요하다. 이미 국내에서 친환경 건축물에 대한 여러 프로그램이 마련되어 있다. 친환경 건축을 위한 국내의 인센티브 프로그램은 친환경 건축물 인증비용 지워느 취등록세 등 세금감면과 더불어 용적률 완화, 입찰시 가점부여 등 여러 인센티브 프로그램을 마련하고 있지만, 용적률 완화를 통한 인센티브 적용이 가장 보편적인 것이 특징이다.

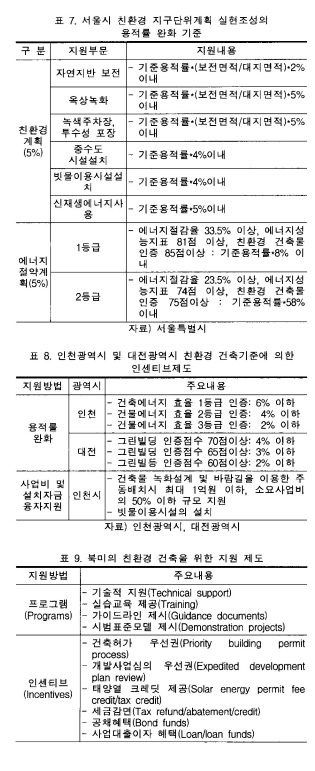

서울시의 경우 2007년에 자체적으로 친환경 건축기준을 수립하여 친환경 건축물에 대한 지원을 하고 있다(표4~6). 예를 들어, 친환경 건축기준에 만족할 경우 건축주에 대한 취득세, 등록세, 재산세 등의 지방세를 등급에 따라 5%부터 최대 20%까지 감면하고 있다.

또한 친환경 지구단위계획을 조성할 경우 옥상녹화, 녹색주차장 및 투수성포장, 중수도시설 설치, 빗물이용 설치, 신재생에너지 도입 등에 따라 5%이내의 용적률 완화 인센티브를 주고 있따. 그러나 건물소유자나 개발업자의 입장에서는 획지계획.공동개발.공공공간 제공 등 설계부문에서의 인센티브가 충분하여 친환경 건축기준에 따른 인센티브의 효과는 미약하다(김민경, 저탄소 녹색도시성장을 위한 패시브 하우스 활성화 방안 연구 2010).

또한 친환경 지구단위계획을 조성할 경우 옥상녹화, 녹색주차장 및 투수성포장, 중수도시설 설치, 빗물이용 설치, 신재생에너지 도입 등에 따라 5%이내의 용적률 완화 인센티브를 주고 있따. 그러나 건물소유자나 개발업자의 입장에서는 획지계획.공동개발.공공공간 제공 등 설계부문에서의 인센티브가 충분하여 친환경 건축기준에 따른 인센티브의 효과는 미약하다(김민경, 저탄소 녹색도시성장을 위한 패시브 하우스 활성화 방안 연구 2010).

인천광역시는 에너지 절약형 건물을 도입할 경우 용적률을 최대 6%지원해주고 있으며, 대전광역시는 그린빌딩 인증기준 등급에 따라 2~4%의 용적률 인센티브를 차등 지원해 주고 있다.

인천광역시 및 대전광역시도 주로 용적률 완화 제도를 통해 친환경 건축물의 건축을 유도하고 있으나 그 효과는 높지 않다. 따라서 인천광역시의 경우 녹색성장 거점도시로 발전하고자 친환경 건축물설계 가이드라인을 새로 마련하여 사업자가 기준에 맞춰 건축물을 설계할 경우 최대 12%까지 용적률을 가산해 주는 제도를 시행할 계획이다.

그러나 이러한 새로운 제도 또한 대상은 아파트, 건축물 연면적 2천㎡이상의 숙박병원시설 또는 3천㎡이상의 업무.판매시설로 한정되어 있어 일반적으로 주택이나 소형건축물에 주로 적합한 패시브 하우스에 대한 인센티브제도는 전무한 실정이다(이인재와 박지영, 2013).

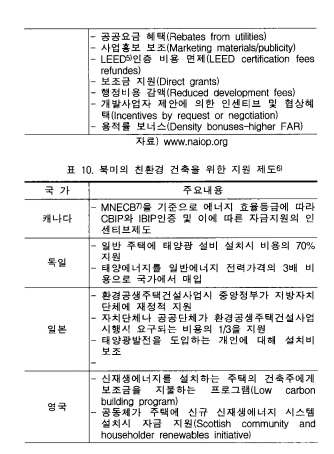

3.4 국외의 친환경 건축물에 인센티브 제도

국외의 친환경 건축물에 대한 인센티브 제도를 살펴보면 국내의 경우와 달리 다양한 인센티브 제도를 마련하고 있다. 특히 용적률 완화 위주의 국내 인센티브 제도와 달라 실질적으로 자금을 지원해 주는 인센티브 제도가 보편적이다(표 9, 표 10).캐나다의 경우 에너지 효율등급에 따라 자금을 지원해 주고 있으며, 독일, 영국과 일본은 태양광 설비를 설치시 설치비 지원을 해 주고 있다.

특히 독일의 경우 일반 주택에서 발전시킨 태양열 에너지를 일반 에너지 전력가격의 3배 비용으로 국가에서 매입하는 인센티브 제도를 적극 적용하고 있다(표 10). 북미의 친환경 건축을 위한 제도는 일반적으로 크게 2가지로 나누어진다. 우선 친환경 건축을 권장하기 위하여 기술적 지원, 실습교육 제공, 친환경 건축을 위한 가이드라인 제시 및 친환경 건축의 표본모델 제시와 같은 프로그램적 지원제도와 더불어 경제적 지원을 기본으로 하는 인센티브 제도가 있다. 특히 인센티브는 세금감면, 친환경 건축물 인증 비용 지원, 개발사업을 위한 공채혜택과 용적률 완화 같은 재정적 지원 외에 개발사업이 용이하게 진행되도록 행정절차 우선권 등 다양한 친환경 건축지원 제도가 있다.

5)LEED(Leadership in Envergy and Environmental Design)란 미국 그린빌딩위원회(UGBC)에서 1993년 만든 친환경 건축물 평가 시스템을 말함

6) www.google.com를 통해 각 국가별 친환경 건축에 대한 주요 인센티브제도를 검색하여 정리,인용함

7)MNECB(the Model National Energy Code for Buildings)는 캐나다의 NRCC(National Research Council Canada)에서 1997년 9월에 제정된 코드로써, 건물의 외피, 냉난방시스템, 전력시스템 및 조경에 관련된 요소를 포함하는 상업용(CBIP) 및 산업용(IBIP) 건물의 최소한 에너지 성능에 대한 기준임.

국내 현실을 고려할 때 단기적으로는 지구단위계획 인센티브 등의 권장화가 필요하고 장기적으로 전국토적인 의무화롤 단계별 적용이 필요하다.

5.결론

본 연구는 저탄소 녹색도시조성을 위해 국내에서는 아직까지 미흡한 친환경 건축물의 활성화, 특히 최근에 유럽에서 관심이 되고 있는 패시브 하우스의 소개 및 필요성, 이를 뒷받침하기 위한 정책방향을 제시하고 논의하였다. 이를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 패시브 하우스의 활성화를 위해 패시브 하우스의 필요성 및 성공사례를 기반으로 정책적 제언을 할 수 있는 정책연구가 필요하다.

둘째, 공공부분뿐만 아니라 민간부분에서도 패시브 하우스가 실질적으로 건축될 수 있도록 다양한 인센티브 부여 방안이 필요하고, 이와 함께 패시브 하우스에 대한 관심 및 시민들이 참여할 수 있는 교육 프로그램 및 토론의 장이 필요하다.

셋째, 건축주 또는 사업시행자의 입장에서 패시브 하우스뿐만 아니라 친환경 건축의 실행력 확보를 위해 다양한 분야의 정책들이 통합적이고 일관된 정책 지속성이 필요하다.

넷째, 패시브 하우스의 활성화를 위해 패시브 하우스 인증제도가 필요하며, 신축건물뿐만 아니라 기존의 건축물까지 확대 적용할 필요가 있다.

그러나 본 연구에서 제안한 여러 정책방향이 적용되기 위해서는 각 정책방향에 대해 보다 구체적인 연구가 향후 추가적으로 필요하다.

참고문헌

1. 김민경,(2010)건물에너지, 어떻게 줄일 것인가?,SDI 정책리포트 제79호)

2. 박종철과 김정연, (2010) 저탄소 녹색도시 조성을 위한 계획요소와 공간구조 측면의 도시계획수립

방안 : 일본과 한국 사례분석 및 적용, 한국지역개발학회지 제22권 제1호

3. 국토해양부, (2009) 저탄소 녹색도시 조성을 위한 도시계획수립지침

4. 오세경외 2인, (2011) 친환경건축물 인증제도 평가방법 개선 연구 : 일본,미국,영국의 사례를 중심

으로 아시아연구 제14권 1호

5. 윤근영. (2012) 패시브 하우스 소개 및 기준, 건축환경설비 제6권 제3호

6. 이인재와 박지영, (2013) 인천광역시 친환경,저에너지 설계 가이드라인에 관한 연구, IDI연구보고서

7. 이재준외 2인, (2011) 지방자치단체의 저탄소 녹색도시 정책방향 설정에 관한 연구, 국토지리학회

지 제45권 2호

8. 임동일, (2011) 생생도시를 통해 본 녹색도시의 도시계획적 특성, 지역발전연구 제10권 제2호

녹색건축인증 조성법' 및 '건물에너지 소비증명제'가 의무화되어 시행되고 있습니다. 저희 (주) 녹색건축인증연구소는 '지속가능한 저탄소 녹색건축인증 기술연구소'의 전문기업으로 설립되어, 빠른 제도 변화와 변모하는 건설환경에 이바지하고자 합니다. (주) 녹색건축연구소는 건축, 도시, 생태분야가 녹색건축물에 접목될 수 있도록 적절한 요소분석을 통해 에너지 절감형 건축, 자생적 생태환경, 온열환경, 빛환경의 면밀한 조사와 연구로 고객의 삶의 질 향상 및 더 나아가 인류의 존속성에 그 목적을 두고 있습니다.녹색건축인증연구소는 친환경컨설팅 전문업체로 주택성능등급, 그린홈, 에너지소비총량제, 에너지성능지표검토서, 건물에너지효율등급, 장수명주택인증, CPTED, BF 인증 등 각종 친환경 건축물 인증 을 컨설팅 해드리고 있습니다. 녹색건축인증 의 선도기업이 되겠습니다.

댓글

댓글 쓰기